Sepanjang sejarahnya di Indonesia (dan juga dunia), profesi jurnalis adalah profesi yang didominasi laki-laki. Ini berangkat dari anggapan udik bahwa pekerjaan jurnalis atau wartawan membutuhkan fisik dan mental yang kuat untuk bekerja di lingkungan yang tidak aman dan berisiko, sehingga laki-laki dinilai lebih mumpuni. Namun fisik dan mental baja tidak hanya spesifik milik laki-laki, perempuan juga punya.

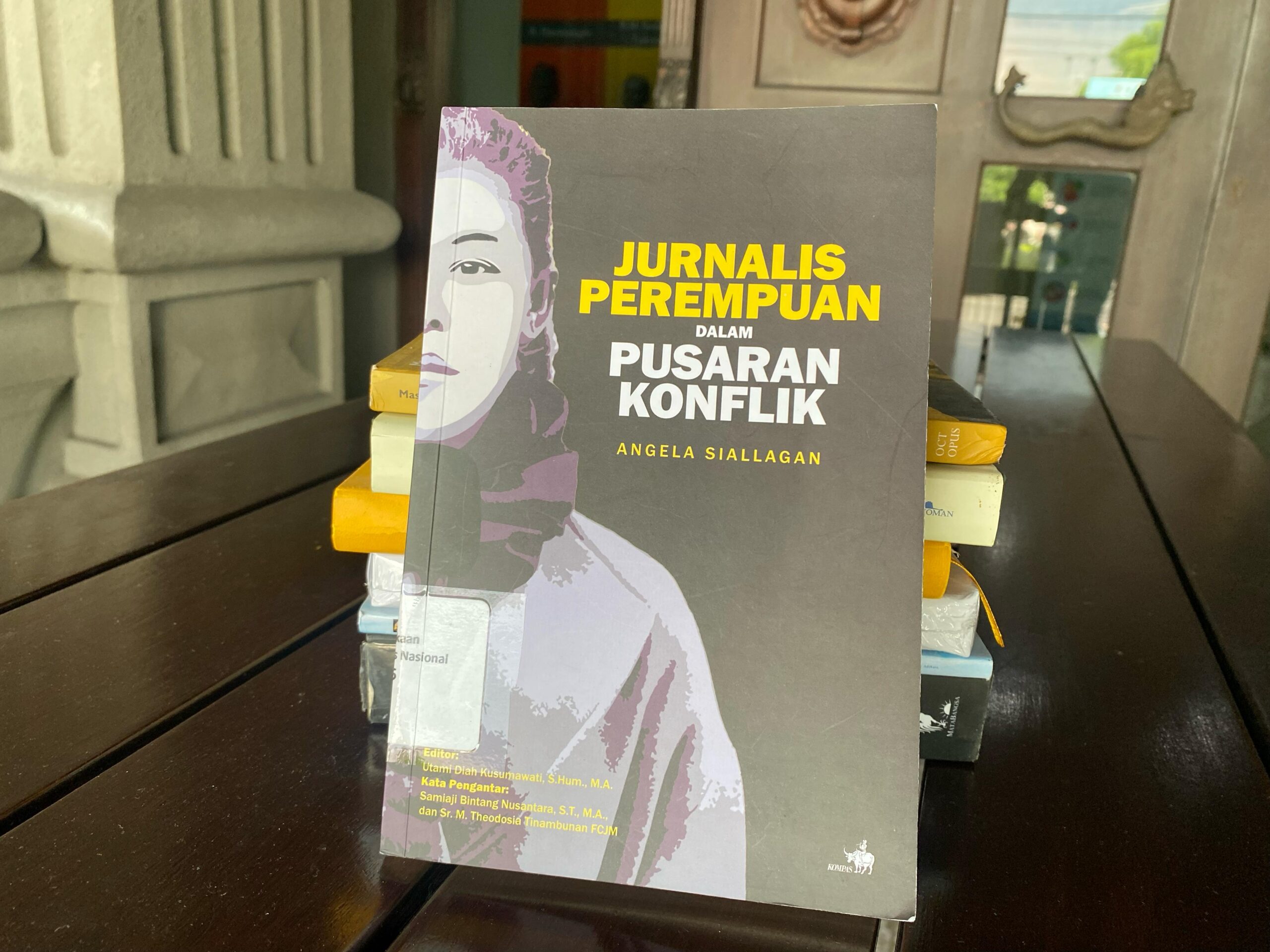

Meski anggapan kuno itu kini sudah lebih terkikis seiring dengan berkembangnya zaman, dan juga sudah banyak perempuan membuktikan mereka sama mampunya dengan laki-laki, dipandang rendahnya perempuan dalam ruang-ruang redaksi dan kesempatannya untuk diberi tanggung jawab lebih masih marak. Sampai kini, jurnalis perempuan masih mengalami diskriminasi seperti sulit naik jabatan hingga lingkungan kerja yang misoginis. Ini juga dilaporkan penulis Angela Siallagan dalam buku “Jurnalis Perempuan dalam Pusaran Konflik” ini.

Sejarah Indonesia mengenal Rohana Kudus, jurnalis perempuan Indonesia pertama, yang memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya pendidikan. Ia aktif menulis untuk surat kabar dan kemudian mendirikan surat kabar Sunting Melayu, surat kabar perempuan yang pertama kali terbit tahun 1912. Seiring zaman, kita mengenal tokoh-tokoh lain seperti S.K. Trimurti, pendiri surat kabar Pesat, hingga Ani Idrus, pendiri surat kabar Waspada di Medan. Hingga kini, Waspada menjadi surat kabar tertua kedua Indonesia yang masih terbit sampai sekarang.

Di periode yang lebih modern sekarang, masyarakat Indonesia akrab dengan nama-nama seperti Meutya Hafid, jurnalis Metro TV yang diculik dan disandera saat bertugas di Irak pada 2005. Lalu kita juga mengenal Rosiana Silalahi, sekarang pemimpin redaksi KOMPAS TV hingga Najwa Shihab, sekarang pendiri Narasi.

Dalam bukunya ini, Angela memperkenalkan pembaca dengan tokoh jurnalis perempuan lain yang meski namanya tak sementereng nama-nama di atas, tapi punya jejak rekam mengagumkan meliput konflik. Perempuan-perempuan ini turun langsung ke lapangan. Mereka berupaya melaporkan kebenaran di tengah bahaya yang mengancam nyawa.

Ada empat jurnalis perempuan yang kisahnya ditulis Angela. Desi Fitriani atau biasa dipanggil Desi Bo adalah jurnalis kawakan MetroTV dan juga seorang jurnalis spesialis wilayah konflik. Ia sudah malang melintang meliput konflik dari mulai konflik di Yaman, Palestina, Mesir, Afghanistan, Pakistan, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar. Di Indonesia sendiri, ia sudah berpengalaman meliput konflik di Aceh dan Papua.

Lalu ada Irene Sarwindaningrum, jurnalis investigasi harian KOMPAS yang liputan-liputannya memenangkan penghargaan. Irene menulis tentang perdagangan anak berkedok adopsi hingga kerusuhan di Mesuji, Lampung. Ada juga kisah Maria Rita Hasugian, mirip seperti Desi Bo, sudah malang melintang meliput konflik di Ambon hingga Tolikara dan juga konflik di seluruh dunia sejak 90-an akhir. Mantan wartawan Tempo ini berkisah tentang keberhasilannya mewawancarai Aung San Suu Kyi, aktivis prodemokrasi Myanmar secara eksklusif.

Terakhir, ada cerita Nani Afrida, jurnalis Aceh yang menghabiskan banyak kariernya turun gunung meliput gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat berkonflik dengan TNI. Sebagai jurnalis lokal, Nani lebih mudah dipercaya orang-orang GAM daripada jurnalis luar. Kisahnya menarik karena menjadi pelajaran bagaimana menyeimbangkan kepentingan yang mempercayainya sembari menjunjung tinggi nilai-nilai profesi jurnalis. Kedekatan personalnya dengan konflik juga membuat keluarganya ikut terseret bahaya.

Jurnalis secara umum merupakan profesi yang dekat dengan kekerasan. Belum lagi apabila kita membicarakan jurnalis perempuan. Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2022 mencatat dari 852 jurnalis perempuan di 34 provinsi, sebanyak 82,6 persen di antaranya mengaku mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka. Angka tersebut menunjukkan keselamatan perempuan sangat rentan saat bekerja sebagai jurnalis. Inilah sebab jumlah perempuan yang bekerja sebagai jurnalis masih terbilang rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya lebih sering datang ketika meliput di lapangan, tapi juga di ruang redaksi. Hasil riset yang juga dilakukan AJI dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) pada April 2022 menemukan diskriminasi gender terjadi di ruang redaksi, seperti ketimpangan pemberian remunerasi (gaji, tunjangan, bonus), asuransi kesehatan, pembagian tugas peliputan, tidak didapatnya cuti haid dan melahirkan, hingga kecenderungan untuk tidak mengakomodasi pendapat jurnalis perempuan.

Direktur AJI Febrina Galuh mengatakan perempuan jarang dikirim ke wilayah berbahaya karena dianggap merepotkan, misalnya pengembalian uang taksi karena pulang terlalu malam, sehingga laki-laki dianggap mumpuni. Makanya, jurnalis laki-lakilah yang cenderung mendapatkan promosi jabatan.

Hal tersebut merupakan isu yang tak juga menarik untuk disadari tapi juga penting untuk dialamatkan. Angela Siallagan menulis buku ini untuk memberi perhatian pada kenyataan bahwa kehadiran jurnalis perempuan berpengalaman meliput konflik bukanlah sesuatu yang normal. Mereka tidak hanya melawan bahaya yang terjadi di lapangan, tapi juga melawan sistem patriarki yang mengakar di ruang kerja mereka sendiri.

Tidak hanya itu, buku ini dibuat untuk menginspirasi, meski meninggalkan lubang yang cukup lebar untuk hal-hal personal. Kisah-kisah dalam buku ini ditulis melalui riset dan juga wawancara para tokoh serta kolega-koleganya. Mungkin akibat keterbatasan waktu penulisan, Angela mewawancarai para tokoh sekali secara tatap muka dan sisanya melalui surel atau pesan singkat. Akibatnya, cerita para jurnalis perempuan tidak tergali lebih dalam, padahal sebagai cerita inspiratif, cerita personal yang menggugah perasaan itu sangat perlu–yang bisa Angela dapatkan lewat wawancara lebih mendalam.

Terlepas dari itu, buku “Jurnalis Perempuan dalam Pusaran Konflik” ini adalah usaha yang penting mengenalkan para jurnalis perempuan hebat. Ia juga sebuah usaha penting dalam memberi perhatian dan kesadaran akan kondisi yang tak hanya berbahaya di lapangan, juga diskriminatif dan misoginis dalam praktiknya di ruang kerja jurnalis itu sendiri. (Lazuardi Pratama)

Buku ini dapat dibaca dan dipinjam di Perpustakaan Monumen Pers Nasional.